1. Einleitung

Wie so viele Großstadtbewohner wurde auch ich schon Opfer von Fahrraddiebstahl und anderer Eigentumsdelikte, daher war ein naheliegendes Selbstbau-Elektronikprojekt ein Einbrecheralarm für die eigenen vier Wände.

Es gibt eine Unmenge an technischen Lösungen für diesen Anwendungsfall, sei es mit gewöhnlichen Kameras, Geräuschsensoren, Ultraschallsystemen oder auch mit Radar.

Da mich das physikalische Prinzip interessierte, entschied ich mich für den Bau mit einem 32×24 Infrarot-Sensorfeld MLX90642 (im Folgenden Sensor genannt) des Herstellers Melexis welches Körperwärme in Form von Wärmestrahlung detektiert.

Zur Steuerung nutze ich ein Raspberry Pi Pico W Mikrocontroller Board (im Folgenden kurz Pico W genannt). Somit kann ein Prototyp später auch Bestandteil einer größeren IoT-Infrastruktur für die Hausüberwachung sein.

2. Projekt Einbrecheralarm

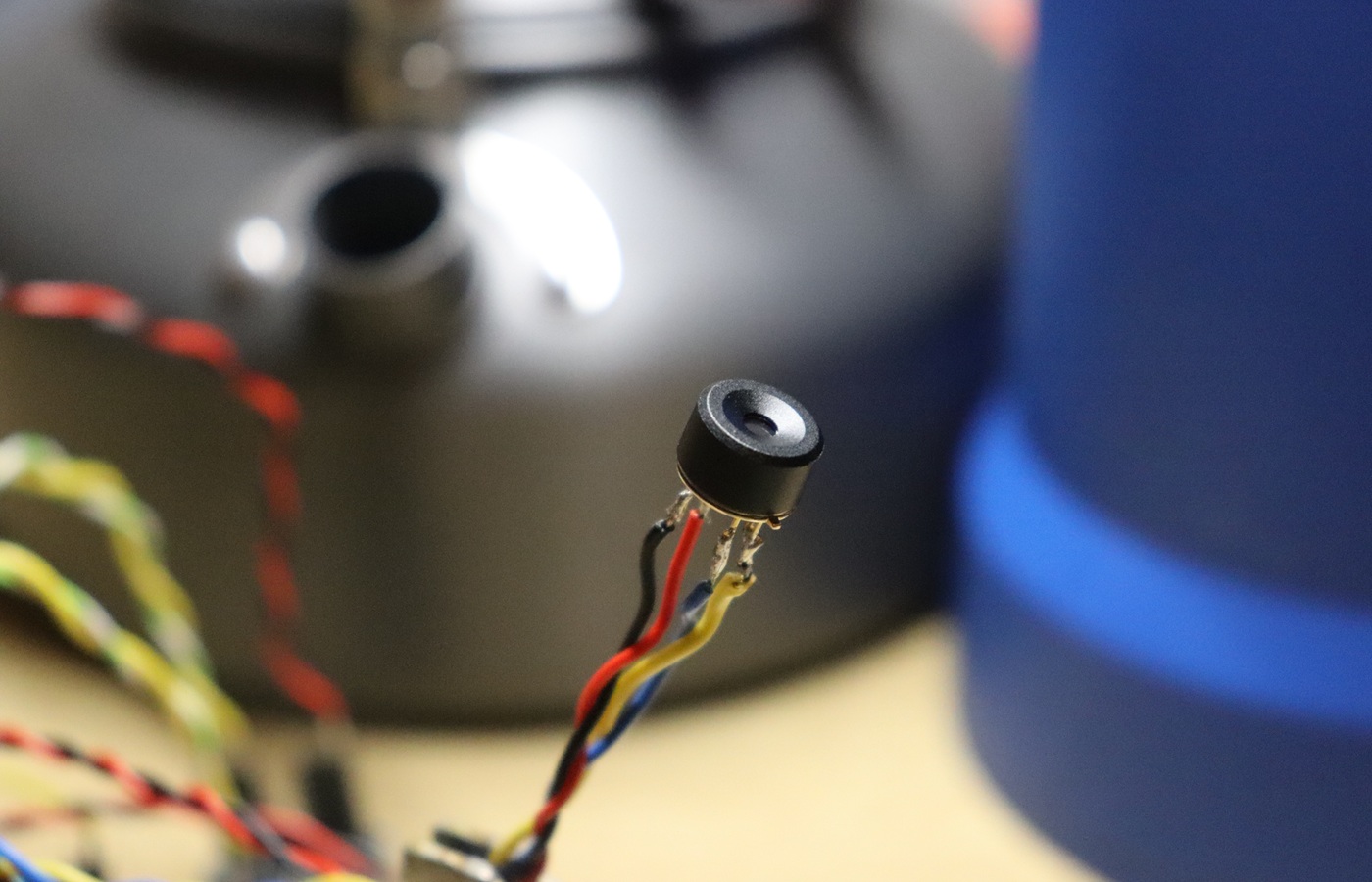

2.1 Der Sensor

Im Datenblatt des Sensors, der Stand September 2025 etwas unter 20 Euro kostete, finden sich alle essentiellen Informationen.

Bevor mir jedoch klar war wie Messdaten sinnvoll abzugreifen sind verbrachte ich einige Zeit mit Experimentieren und Recherche – der Sensor ist in Selbstbauprojekten nicht sehr verbreitet und die spärlich vorhandenen Codebeispiele waren nicht einfach zu durchdringen, es war für mich damit eine Entwicklung “auf der grünen Wiese”.

Die Auflösung des Sensors scheint gemessen am Preis üppig: 24 Zeilen und 32 Spalten, was 768 kleine FIR (Fern-Infrarot) Pixel ergibt, jeder einzelne über 2-Byte Adressen ansprechbar. Die Pixel liefern ihrerseits wiederum 2-Byte an Messdaten, welche sich durch einfache Formeln in Celsius-Temperaturen umrechnen lassen.

Angegeben ist ein darstellbarer Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Die Versorgungsspannung von 3,3V und die Bereitstellung der Daten über den I2C-Bus eignen sich gut für eine Verschaltung mit gängigen Mikrocontrollern.

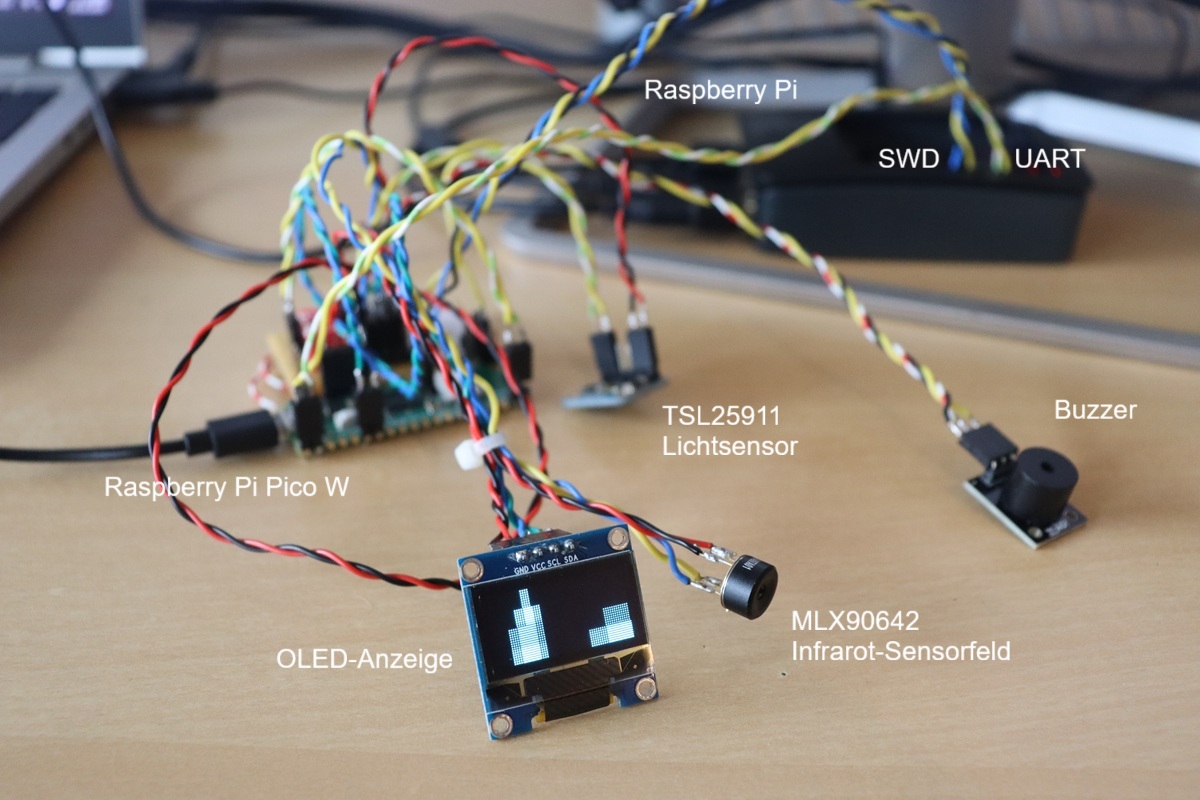

2.2 Aufbau der Versuchsschaltung

Auch wenn es auf dem unteren Bild vielleicht den Eindruck erweckt, ist es schaltungstechnisch nicht sonderlich kompliziert.

Der Datenaustausch erfolgt wie oben erwähnt über den I2C-Bus. Neben dem Sensor selbst hängen

- OLED-Display 0,96 Zoll mit SSD1306-Controller (zur Visualisierung erster Versuchsergebnisse)

- TSL25911 Lichtsensor (zur Fehlerkorrektur bei heller Sonnenstrahlung und ggf. zur Nachtaktivierung)

als I2C-Slaves wie in einer “daisy-chain” am ersten I2C-Controller des Pico W, hier GPIO Pin 4 (SDA) und GPIO Pin 5 (SCL), was die Vielzahl an Kabeln erklärt (siehe auch ergänzende Hinweise zum I2C-Bus in diesem Artikel, sowie im Sensor-Datenblatt Abschnitt 4.2). Der Pico W ist per default der I2C-Master.

Das kompilierte C-File (eine .elf-Datei) wird über Serial-Wire-Debug (SWD) in den Speicher des Pico W geschrieben. Zum eigentlichen Debuggen sende ich Daten über die serielle bzw. UART-Schnittstelle, hier GPIO Pin 0 (TX) und GPIO Pin 1 (RX). Diese Verbindung zum Raspberry Pi ist für die Funktion selbst aber nicht erforderlich.

Mit einem DIP-Schalter (im Bild verdeckt) bringe ich ein wenig Flexibilität in den Aufbau (Veränderung von Temperaturschwellen, oder anderer Parameter), ein Buzzer schlägt Alarm bei Detektierung einer in der Nähe befindlichen Person (nur für Präsentationszwecke).

2.3 Entwicklung des Programmcodes

Für das OLED-Display und den Lichtsensor kann man auf fertige Bibliotheken1 und vorgefertigten Code zurückgreifen.

Auf dem Display lassen sich auf unkomplizierte Art und Weise 60 Zeichen darstellen, daher traf ich zunächst eine Auswahl darzustellender Pixel 60 aus 768 (4 Reihen à 15 Pixel), zwei Temperaturschwellen sorgen für eine qualitative Darstellung in Hell, Dunkel und komplett Dunkel.

Eine wirkliche Initialisierung des Sensors ist für den Betrieb als einfacher Einbrecheralarm nicht notwendig, Timing und Synchronisationsverhalten sind beim Aufstarten der Schaltung nicht von Bedeutung.

Defaultwerte die sich im Speicher des Sensors befinden sind a priori verwendbar, u. A. wird kontinuierlich mit einer “Refresh Rate” von 8 Hertz gemessen, wobei nur darauf zu achten ist, dass diese zur Taktfrequenz des I2C-Busses passt2.

Eine simple Logik stellt fest, ob eine Person länger in der Nähe verweilt, und löst entsprechend das Summen des Buzzers per PWM aus.

Beispielcode findet sich in meinem Github-Repository.

3. Prototyp

Die Versuchsschaltung wird im folgenden Video vorgeführt. Sinnvollerweise wird ein System in der Praxis an verborgener Position angebracht.

Buzzer und OLED-Display dienen an sich nur dem Showeffekt, die Alarmaktivierung erfolgt bei ausgereifteren Protoypen besser lautlos innerhalb der IoT-Infrastruktur als Teil eines umfassenden Überwachungskonzeptes.

4. Verbesserungen und Ausblick

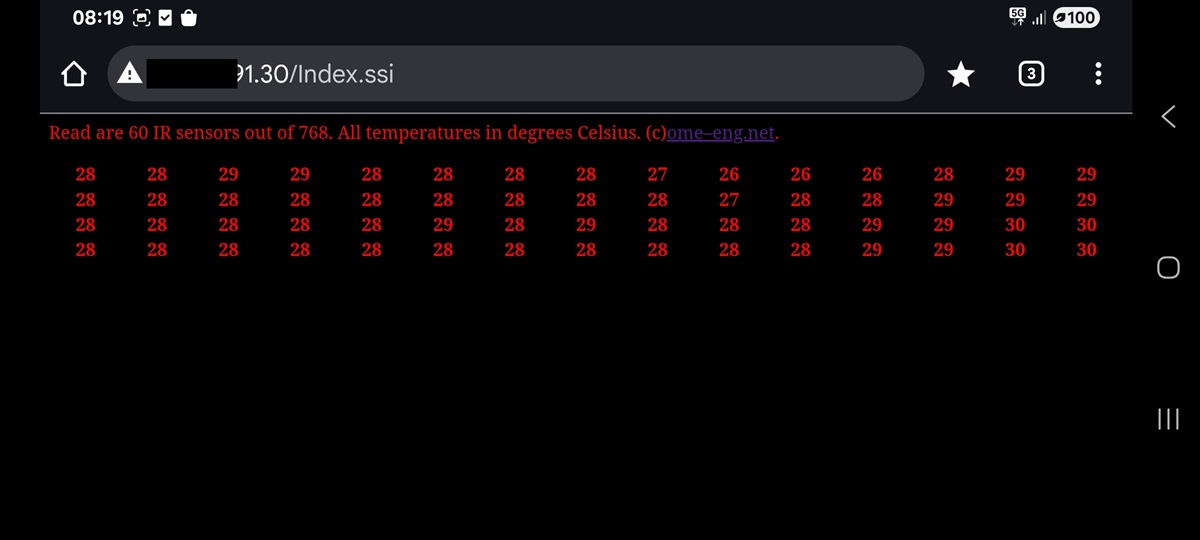

Den Einbrecheralarm IoT-fähig zu machen war von Vornherein eine Hauptüberlegung. Das Raspberry Pi Pico C/C++ SDK stellt alle notwendigen Bibliotheken und Werkzeuge zum Bauen von Webservern bereit.

Auf dem Screenshot ist eine ad-hoc Implementierung veranschaulicht. Zur reinen Demo sind im Webbrowser die Temperaturwerte derselben Pixel angezeigt, die qualitativ auf dem OLED-Display dargestellt sind (siehe weiter oben).

Man kann nun natürlich statt einer Auswahl jeden einzelnen Pixel auslesen und damit ein mehr oder minder hochauflösendes3 thermisches Bild der Umgebung, d. h. von Personen und Gegenständen, auf dem Smartphone oder dem heimischen PC generieren (siehe Visualisierung am Kopf des Artikels).

Etwas weiter gedacht, kann ein Machine Learning Algorithmus mit Messdaten trainiert werden um festzustellen, ob sich unerlaubt Personen in der Nähe aufhalten, maßgeschneidert auf die individuelle Umgebung. Wichtig dabei ist die Vermeidung von falschem Alarm (“False Positives”).

Für eine Verteilung an einen größeren Benutzerkreis und den produktiven Einsatz sind auf dem Server Sicherheitsmechanismen (SSL/TLS) für die verschlüsselte HTTPS-Verbindung unumgänglich. Das ist ressourcenintensiv und wird im Rahmen dieses Blogartikels nicht weiter thematisiert.

Hinweis: Wenn Sie Bedarf an einem massgeschneiderten Einbrecheralarm für die eigenen vier Wände haben, kontaktieren Sie mich gerne unter florian.dirnberger@ome-eng.de.

5. Weiterführende Informationen

5.1 Fussnoten

1 ich spreche hier ausschließlich von C-Code-Bibliotheken, Micropython habe ich in diesem Projekt nicht genutzt; mit Micropython sollte die Entwicklung aber genauso einfach möglich sein wie mit der Sprache C

2 im “I2C fast mode” sind bis zu 400 Kb/s möglich, siehe RP2040 Datenblatt; mit dieser Datenrate ist eine “Refresh Rate” bis 16 Hertz einstellbar ohne dass es zu Problemen bei der Datenakquise (d. h. Daten korrupt) kommen sollte

3 im Handel verfügbare System besitzen weit größeres Auflösungsvermögen, etwa 320×240 oder 640×480 Pixel; ggf. kann man für bestimmte Anwendungsfälle mehrere Infrarot-Sensorfelder für eine höhere Auflösung kombinieren, oder man kombiniert den Sensor mit z. B. einem normalen Kameramodul (“Sensorfusion”)

5.2 Datenblätter

5.3 Literatur

1. Programming the Raspberry Pi Pico in C – Harry Fairhead, I/O Press; ISBN 9781871962680 (First Edition)

2. Master the Raspberry Pi Pico in C: WiFi with lwIP & mbedtls – Harry Fairhead, I/O Press; ISBN 9781871962819 (First Edition)